各地政策规划和资金落实情况显示,今年城中村改造进度明显加快,反映出地方政府和金融机构对中央政策的有效执行,为政策见效奠定了坚实基础。

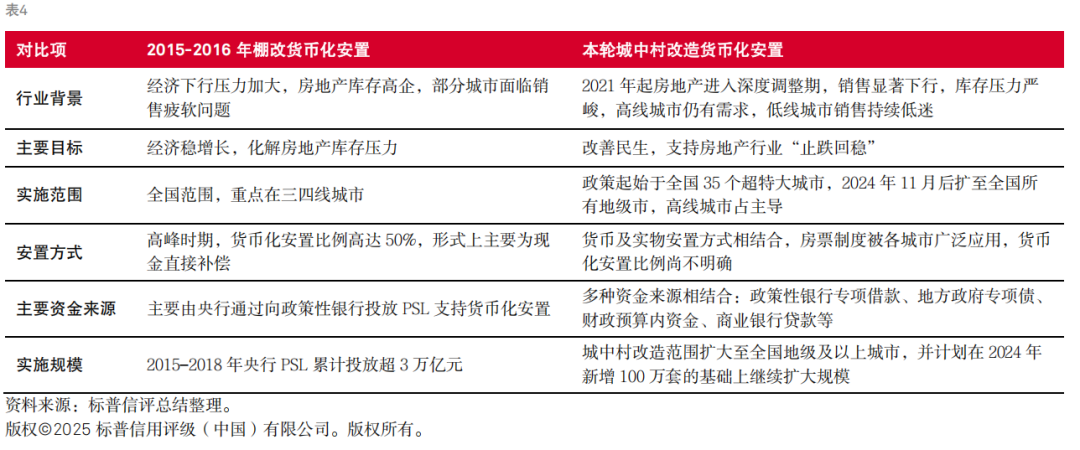

与2015-2016年棚改货币化相比,本轮城中村改造货币化安置呈现三大特征:以高能级城市为主要支撑、房票制度广泛应用、资金来源更加多元化。

与2015-2016年棚改货币化相比,本轮城中村改造货币化安置呈现三大特征:以高能级城市为主要支撑、房票制度广泛应用、资金来源更加多元化。

相较上一轮棚改货币化,当前的宏观环境和需求基本面已发生较大改变。城中村改造货币化安置是稳定房地产市场的重要政策工具,但要实现行业全面企稳仍需多措并举。

作为2025年“持续推动房地产市场止跌回稳”的重要抓手,“加力实施城中村和危旧房改造”工作进展备受瞩目。其中,货币化安置模式的广泛运用更被视为撬动市场需求的关键支点。时值2025年年中,这项工作的整体进展如何?货币化安置政策出现了哪些新变化?本轮改造对房地产市场的提振效果究竟如何?通过对公开数据的全面梳理,标普信评将在本文中对上述问题逐一解析。

城中村改造进度如何?

看点一:各地政府推出量化具体的政策目标

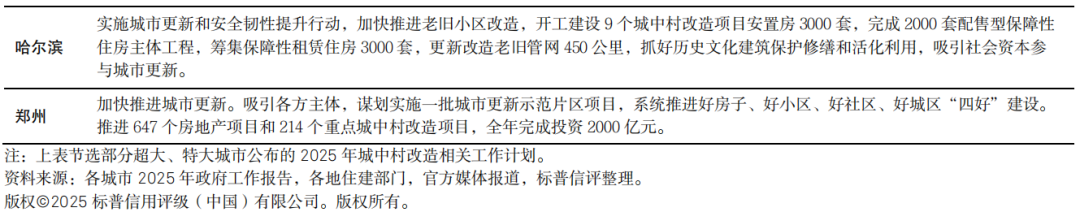

作为政策实施主力的超大特大城市,均在2025年政府工作报告或住建部门重点工作中将城中村、老旧小区改造、城市更新等列为年度重点任务。各地公布的实施方案均包含具体量化指标,如改造项目数量、涉及面积、受益户数等,这不仅体现了地方政府对中央政策的精准落实,更确保了政策执行的可操作性和可考核性。这种目标明确、路径清晰的实施机制,为城中村改造工作的实质性推进奠定了扎实基础。

看点二:专项债及专项借款资金投放提速,多元化资金来源提供支撑

今年以来,城中村改造的两大主力资金来源——地方政府专项债、专项借款的投放力度均有提升,其他资金来源亦在加速部署。

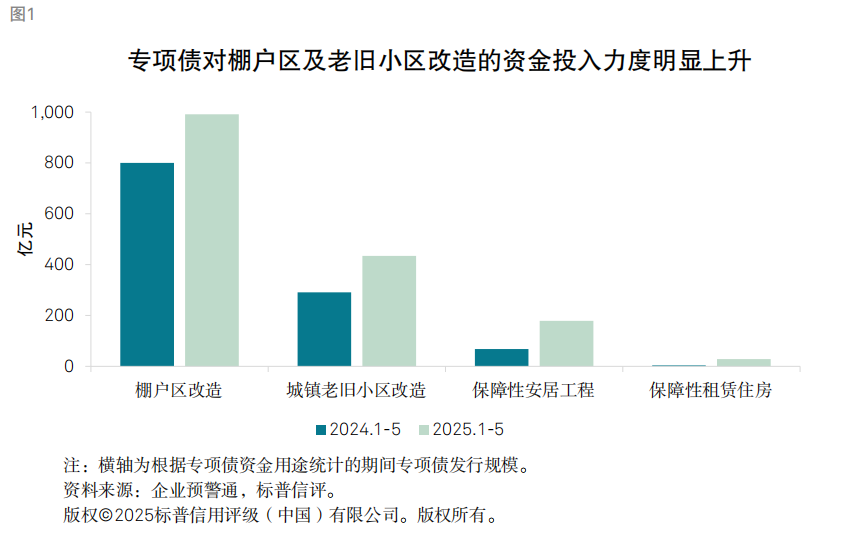

专项债:2025年1-5月,全国新增专项债发行规模达1.6万亿元,同比增长41%金斧子配资,其中投向棚户区改造和城镇老旧小区改造的资金规模达1,426亿元,同比增长31%,占新增专项债总额的10.2%,占比较2024年同期提升0.8个百分点。从省份分布来看,北京、山东、河北、四川等省份发行规模位居前列,其中北京市棚户区改造专项债发行规模达247亿元,较2024年同期增加91亿元,增幅居各省之首。

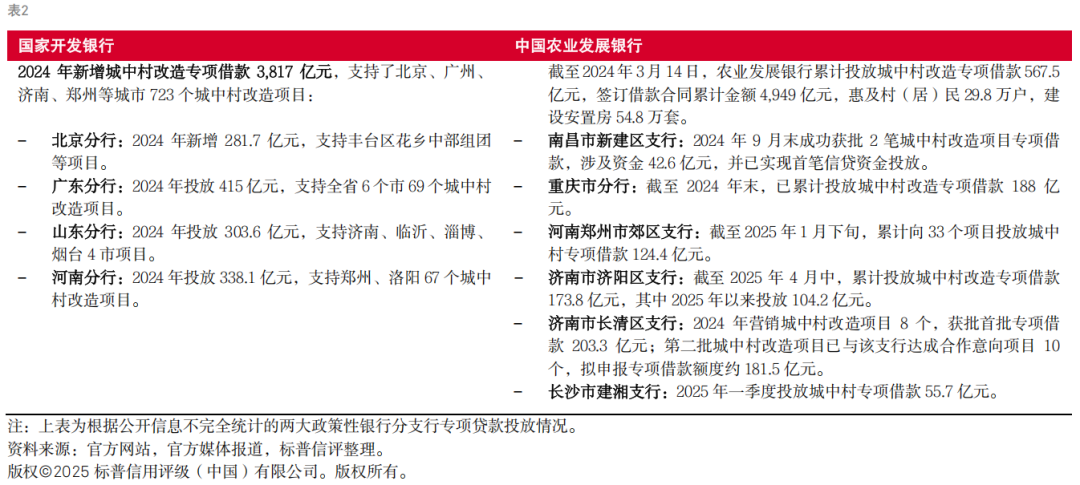

专项借款:2023年12月,住房城乡建设部等四部门联合印发通知,明确由两家政策性银行通过专项借款方式为城中村改造项目提供资金支持。2024年该专项借款政策全面落地,35个超特大城市基本实现项目全覆盖。公开信息显示,2025年以来,河南、山东、湖南等重点省份分支行的专项借款投放力度保持较强,见表2。此外,2025年5月7日央行宣布下调再贷款利率0.25个百分点,其中抵押补充贷款(PSL)利率降至2.0%,或将有助于政策性银行加大对城中村改造的贷款投放力度。

财政预算内资金:国家发展改革委近日已下达中央预算内投资城市更新专项资金800亿元,支持各地城镇老旧小区改造、城市危旧房改造等项目建设,涉及居民户数约550万户、受益人数约1700万人。6月,财政部与住房城乡建设部联合启动2025年度城市更新行动评选,对入选的20个城市给予定额补助,其中东部地区城市最高补助8亿元,中部10亿元,西部及直辖市12亿元。

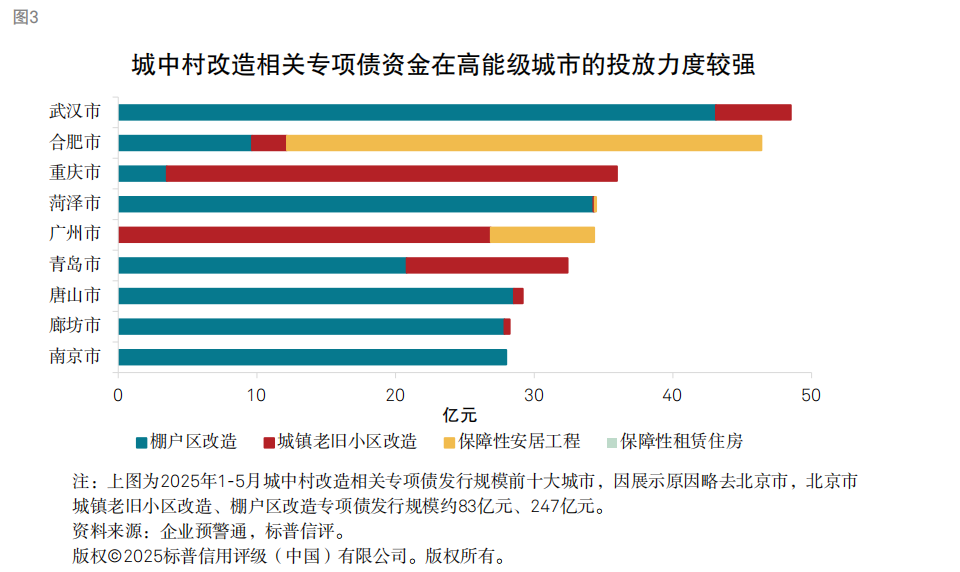

看点三:高能级城市挑大梁,政策亦广泛延申至地级市层面

本轮货币化安置呈现出高能级城市占主导、全国广泛铺开的特征,专项债数据印证了这一趋势。2025年1-5月数据显示,专项债发行规模前十的城市中高能级城市占主导地位,一二线城市的棚改及旧改项目数量占比27%,专项债融资占比46%,单个城市的平均专项债融资规模明显强于三线及以下城市。此外,随着政策扩围至全部地级市,专项债资金也确实广泛覆盖到了中低能级的城市,虽然单一项目资金投入体量不大,但项目数量众多。

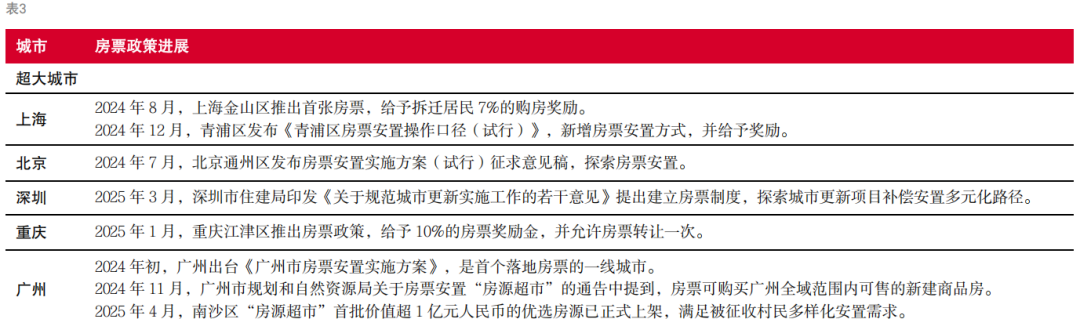

看点四:房票制度被广泛应用,各地推进节奏不一

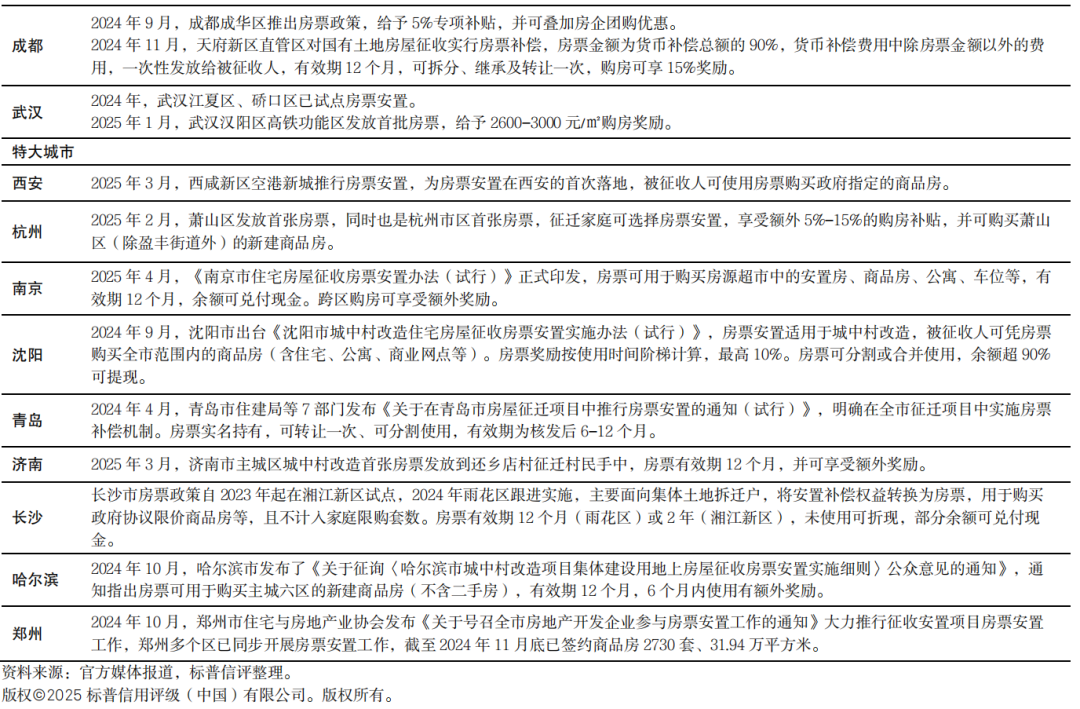

本轮货币化安置的另一显著特征是房票制度的广泛应用。中指研究院数据显示,2024年以来全国已有超过90个城市出台政策鼓励采用房票安置,我们将部分超特大城市的具体政策实践总结在表3。

我们的统计显示,各城市在房票政策的实施进度和覆盖范围上呈现明显差异。以广州市为例,作为房票实践的先行城市,早在2024年初就出台《广州市房票安置实施方案》,成为首个推行房票制度的一线城市,并于同年11月将房票使用范围扩大至全市。今年4月,南沙区更推出“房源超市”,首批上架价值超1亿元的优质房源,为安置居民提供了更加多元化的选择。花都区、荔湾区、黄埔区、南沙区均已发放房票。而同为一线城市的北京、上海和深圳启动房票试点更晚一些,北京和上海目前主要在非核心区域进行小范围试点。杭州、南京、西安等热点二线城市于今年上半年提出房票试点或首次落地发放房票。

我们认为,客观上房票安置的灵活性弱于现金安置,其政策效果主要取决于两个关键设计:一是房源覆盖的广泛性,包括跨区域使用权限和房源库的多元化程度,这将直接影响被安置居民的选择意愿;二是资金回收效率,这直接关系到房企的参与积极性,若回款周期可控或能顺畅对接融资工具,将显著改善房企现金流,从而提升优质房源的供给。

本轮城中村改造货币化安置有何特点?

回顾本轮城中村改造的政策脉络,本轮城中村改造的政策推进呈现出渐进式加码的特征。2023年7月,国务院办公厅印发《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,标志着本轮城中村改造的顶层设计正式落地;2024年10月,为促进房地产市场止跌回稳,住建部明确提出通过货币化安置等方式新增100万套城中村和危旧房改造目标;同年11月,政策支持范围由35个城市扩展至全国所有地级市。

我们认为,与2015-2016年棚改货币化相比,本轮城中村改造货币化安置呈现三大特点:一是政策覆盖全国但以高能级城市为主要支撑;二是支持资金来源更加多元化;三是货币化安置方式中,房票制度在各城市得到广泛应用。

城市覆盖方面,2024年11月住建部与财政部联合发布的通知要求,纳入政策支持的城中村改造项目须实现资金平衡且征收补偿方案成熟,这一审慎的政策设计使得高能级城市成为主要实施区域。因为高能级城市凭借较强的旧改需求和相对活跃的土地市场,更易通过后续土地出让和房产销售实现项目资金平衡,避免增加债务风险。

资金来源方面,本轮城中村改造的资金筹措模式从原先以央行PSL投放为主,转变为多元化融资体系,形成了中央与地方联动、财政与金融协同的多层次资金支持格局。政策搭建了地方政府专项债、政策性银行专项借款为主的融资渠道,并明确将通过中央预算内投资、超长期特别国债、税费减免等多种方式加大支持力度,同时鼓励REITs、资产证券化等市场化融资工具创新应用。

安置方式方面,相较于上一轮以现金补贴为主的货币化安置方式,房票制度在本轮城中村改造中得到广泛应用。房票制度有效缓解了地方政府的短期财政支出压力,为财政承压背景下的城中村改造提供了可持续的实施路径。

如何看待城中村改造对房地产市场的拉动效应?

我们认为,本轮城中村改造对商品房市场的提振效果主要取决于货币化安置的实施力度,其中货币化安置比例与房票政策效果尤为关键。作为大规模城市更新行动的重要组成部分,城中村改造在拉动固定资产投资、带动上下游产业链(建材、建筑、装修等)以及促进大宗消费等方面具有显著作用。但需注意的是,不同改造模式对商品房销售的影响存在明显差异:仅当采取现金补贴或房票购买存量商品房等货币化安置方式时,才能直接促进商品房销售和库存去化;而老旧小区修缮、原拆原建或建设安置房等实物安置模式则难以产生同等效果。从专项债发行资料来看,很多城市的改造项目仍将采用安置房建设的模式,这说明实物安置的方式仍然占据相当的比例。

尽管多地已试点房票制度,但各城市进度不一,整体实施效果尚需观察。积极的方面在于郑州、广州等先行城市已取得阶段性成效,说明房票安置政策若能有效实施,将对区域商品房销售和库存去化产生显著带动作用。以郑州为例,河南省住建厅于今年2月公布的数据显示,通过省市联动、部门协同,河南省城中村改造各项工作进度较快。郑州市加大城中村改造货币化安置力度,选取108个项目中的29个项目开展货币化安置,货币化安置兑付的资金全部拨付到开发商预售资金监管账户或安置房、保交楼、保交房等重点工作设立的共管账户。2024年10月启动货币化安置以来,累计安置面积255万平方米,通过货币化安置销售商品房134万平方米,销售金额113亿元。货币化安置对郑州房地产市场止跌回稳作用明显,10、11、12月份商品房销售面积环比增长均在10%以上,郑州市内八区商品房去化周期已降至16个月以内。

我们认为,城中村改造货币化安置作为稳定房地产市场的重要政策工具金斧子配资,在当前行业调整中发挥着关键作用,但要实现房地产市场的全面企稳仍需多措并举。与2015-2016年相比,当前房地产市场环境已发生深刻变化:一是居民杠杆率处于历史高位,购房信心持续低迷;二是购房需求加速向少数具备产业和人口支撑的高能级城市集聚,广大中低能级城市需求不足,且对刺激政策反应钝化;三是地方政府债务管控趋严,债务扩张更加审慎。在此背景下,仅靠城中村改造难以完全扭转市场态势,实现房地产市场的有序企稳,还有赖于需求端与供给端的政策组合拳协同发力:因城施策解除限制性措施,不断降低购房门槛;大力推进存量资产盘活,包括闲置土地和存量商品房收储;稳妥开展现房销售试点等。系统性政策框架的持续实施或将有助于逐步修复市场预期,重塑行业信心,最终推动房地产市场向新发展模式平稳过渡。

创通网提示:文章来自网络,不代表本站观点。